昨今では、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器で音楽を聴くことが主流となり、CDよりも高音質なハイレゾ音源も一般的になってきました。

今や多くの人が当たり前に使っているデジタル機器ですが、アナログとデジタルの違いを正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。本記事では、デジタルで音を扱う際に重要なサンプリング周波数や、アナログからデジタルに変換する流れについて解説します。

サンプリング周波数

サンプリング周波数とは、アナログの音声信号をデジタル信号に変換する際の、1秒間で音を検出する頻度のことです。

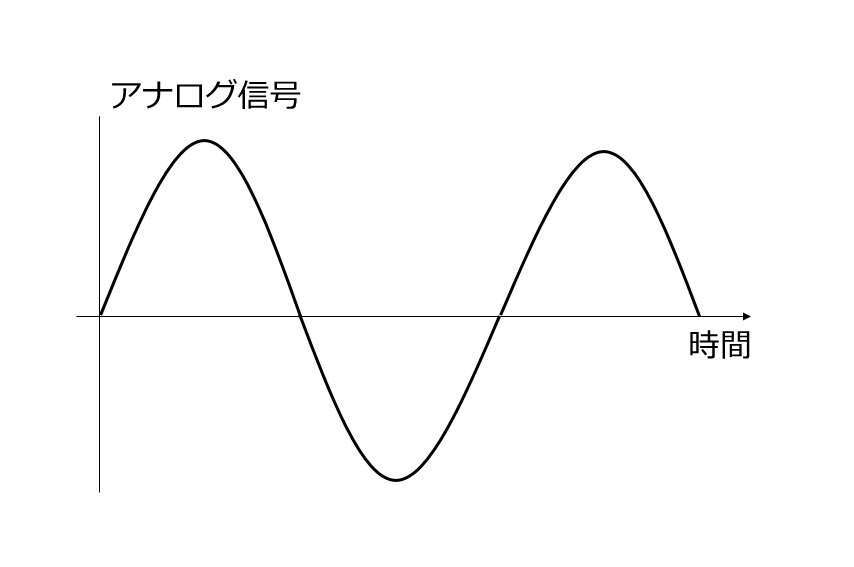

アナログの波形を図で表すと、下図のように連続した値の曲線になります。

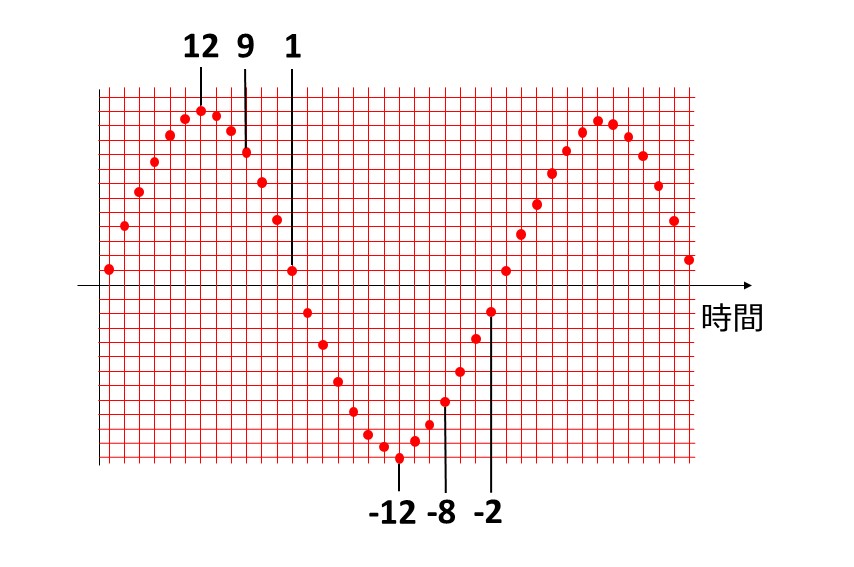

アナログの音声信号をデジタル化するということは、上図のようなアナログ波形を数字で表現することになります。そのためには、まずグラフをX軸(横軸)方向に等間隔にカットし、曲線と交わる点を検出します。

検出した点を直線でつなげていくと、元の波形に近い形を作ることができます。この作業をサンプリング(標本化)と呼びます。

サンプリングは、より多くの回数で計測したほうが元の曲線に近い波形を再現することができます。この計測回数を「サンプリング周波数(サンプリング・レート)」と呼び、単位はHzが使われます。

CDのサンプリング周波数は44,100Hz(44.1kHz)なので、1秒間に44,100回サンプリングしていることになります。なお、ハイレゾ音源は48,000Hz(48kHz)を超えるスペックで作られています。

量子化ビット数

サンプリング周波数にて、音の波形をデジタルで表現することができました。しかし、波形の振れ幅の大きさを再現できないと、音量差をデジタルで表現することができません。

そこで、今度はアナログの波形をY軸(縦軸)で均等にカットし、点の大きさを数値化します。

この作業を「量子化」と呼び、どのくらい細かい音量差を表現するのか示す値を「量子化ビット数」と呼びます。量子化ビット数はbit(ビット)という単位を使用します。

CDの量子化ビット数は16bitです。16bitは2の16乗なので、1から65,536までの数値を使って音量差を表現することができます。ハイレゾ音源は16bit以上のスペックで作られており、24bitや32bitを採用している音源もあります。

A/D変換とD/A変換

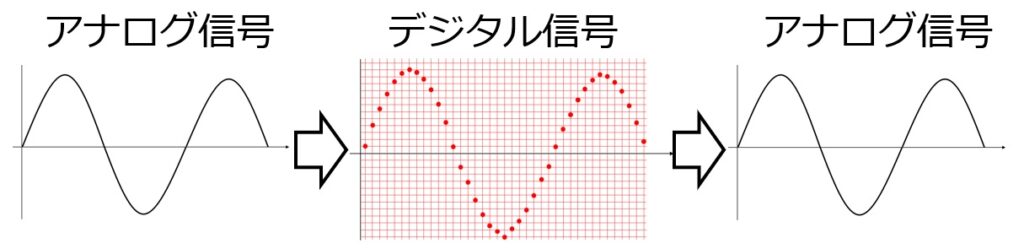

アナログ信号をデジタル信号に変換することをA/D変換(Analog to Digital)と呼びます。逆にデジタル信号をアナログ信号に変換することをD/A変換(Digital to Analog)と呼びます。

人が認識できるのはアナログ信号だけで、デジタル信号を音として認識することはできません。そのため、デジタル音響機器ではアナログ信号をA/D変換してデジタル信号として処理し、必ず最後にD/A変換でデジタル信号をアナログ信号に戻します。

例えば、パソコンを使って歌を録音する場合、声という空気振動をマイクがアナログ信号に変換して収音します。その後、オーディオインターフェースなどを介してA/D変換され、デジタル信号にしてからパソコンに取り込みます。

そして、パソコンで音声処理をしたあとに、オーディオインターフェースを介してD/A変換され、スピーカーからアナログ信号が再生されます。

A/D変換、D/A変換を行う音響機器は、オーディオインターフェース、デジタルミキサー、などがあります。

A/D変換、D/A変換は音質に影響を与えるため、専用のAD/DAコンバーターを製造・販売しているメーカーもあります。特にD/A変換を行う、DAコンバーター(DAC)は自宅のオーディオ環境を整えるために導入するユーザーが増えています。

おすすめオーディオインターフェース

| 同時入出力数 | 2in/2out |

| AD-DA変換 | 24bit、44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz |

| USB | USB 2.0、B型 |

| マイク/ライン/Inst※入力 | XLRと標準フォーンジャック(3P)の複合型端子×2 ※Inst入力はスイッチ切替 |

| 出力 | 標準フォーンジャック(3P)×2 |

| ヘッドホン出力 | 標準フォーンジャック(3P)×1 |

| 寸法(W×H×D) | 170×46.45×125mm |

| 質量 | 500g |

24bit/192kHzの高解像度に対応した、コスパに優れたUSBオーディオインターフェース BEHRINGER「UMC202HD U-PHORIA」。入力にはHI-Z入力に対応したXLR/フォーンコンボ端子を採用。

2in/2out仕様でさまざまな用途で幅広く使用できる、コスパに優れたオーディオインターフェースです。